Comprendre le module D : enjeux, limites et perspectives

Introduction

Vous avez sûrement déjà entendu parler du module D, le dernier maillon de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) d’un produit.

Bien présent dans la réglementation française, il reste pourtant peu exploité sur le terrain par les acteurs du bâtiment. Et pour cause : les avis et les interprétations divergent jusqu’à créer une vraie dichotomie entre ses promesses et son usage réel.

Alors chez Nooco, nous nous sommes demandés comment le module traduit un engagement des fournisseurs au-delà de la vie de leurs produits.

De prime abord, et selon sa définition, le module D est un module qui encourage des pratiques durables et plus vertueuses. Pourtant, au fil de nos entretiens, il apparaît que cet objectif est difficilement atteint : jugé trop opaque, le module D n’est pas exploité. Il existe néanmoins d’autres leviers de décarbonation, davantage adoptés, mais dont le périmètre se limite à la durée de vie des produits.

Par sa définition, le module D traduit un engagement des fabricants

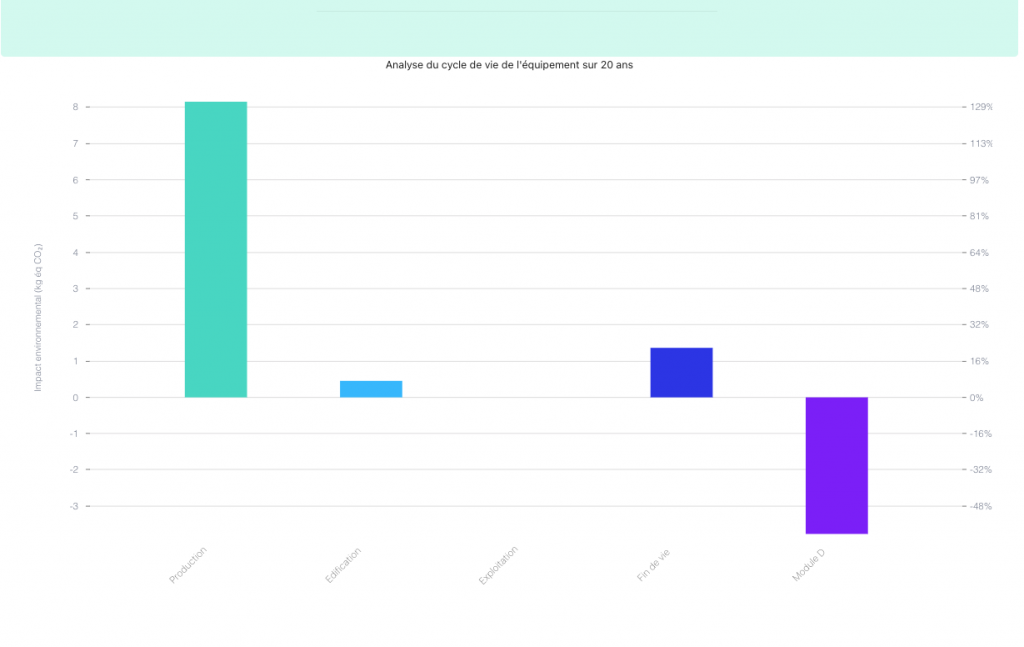

Le module D est la 5e phase, ou le dernier module de l’ACV d’un produit. Aussi appelé “bénéfices et charges”, il prend en compte la valorisation des flux de matière et d’énergie au-delà des frontières du système, ainsi que les impacts environnementaux associés à ces transformations. Sont inclus dans ce module :

- Les impacts évités grâce au recyclage de la matière du produit (grâce à la réduction de matières premières extraites par exemple), et qui sont comptés négativement,

- Les impacts évités grâce à la valorisation énergétique (par exemple, l’incinération de la matière du produit à la place d’autres combustibles), qui sont comptés négativement,

- Les impacts liés à la production de la matière recyclée du produit, qui ne sont pas pris en compte dans l’étape de fabrication du produit (module A), conformément aux règles du PCR PEP Ecopasseport, et qui sont comptés positivement.

D’un point de vue réglementaire, le module D est défini par la norme NF EN 15804+A2, qui en régit le cahier des charges. Cette norme indique qu’il est désormais obligatoire de renseigner les bénéfices et charges d’un produit dans les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), ainsi que dans les Profil Environnemental Produit (PEP). En parallèle, l’impact du module D est entièrement pris en compte dans le cadre de la RE2020. Souvent négatif, le module D permet donc de valoriser la virtuosité d’un produit au-delà de son propre système, et ainsi de faire baisser au global l’empreinte environnementale d’un équipement.

Il traduit ainsi une volonté de valoriser la virtuosité d’un produit par rapport à un autre, et constitue une étape supplémentaire dans la transition du marché vers une économie circulaire et durable.

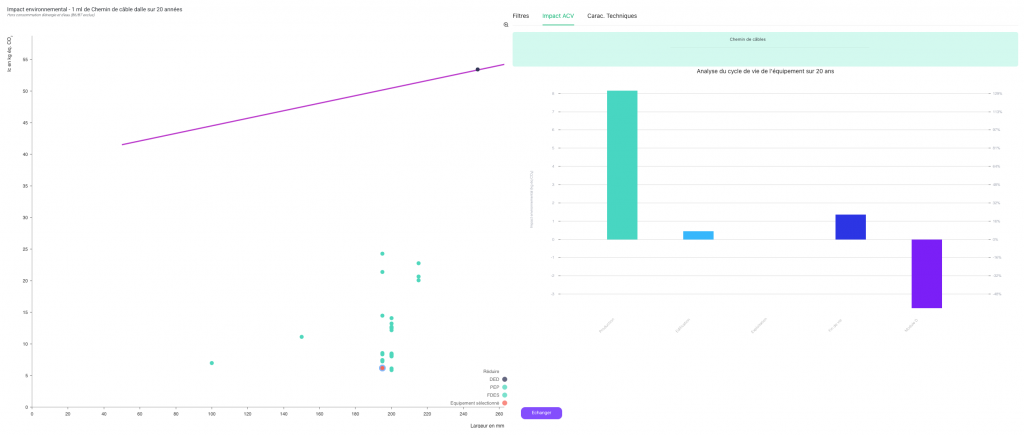

Sur Nooco, vous avez la possibilité de visualiser l’impact de vos produits en prenant en compte le module D. Les écrans suivants affichent l’impact d’un chemin de câble fil anonymisé, disponible sur la base INIES.

- Depuis le module “Optimisation” dans votre projet

- Depuis le catalogue produit :

Une définition qui ne se traduit pas dans les faits

Théoriquement, le module D apparaît comme un incontournable de la décarbonation. Mais, pour mieux comprendre comment il se traduit dans les faits, nous avons interrogé plusieurs acteurs du bâtiment. leur réponse est unanime, bien que nuancée : le module D est un enjeu trop abstrait et mal défini pour qu’on puisse s’en saisir. Comment cela s’explique-t-il ?

Un flou de définition :

Premièrement, tous les modules D ne sont pas comparables entre eux, car ils ne sont pas issus du même PCR (Règle de définition des catégories produits, soit le cahier des charges rassemblant toutes les directives et contraintes à suivre pour la réalisation d’une ACV) ou PSR (Règles Spécifiques aux Produits, soit l’extension du référentiel PCR); par conséquent, ils ne reposent pas sur le même cahier des charges. Cela implique que les ACV des équipements-mêmes ne sont pas comparables entre elles. Une précaution que Béatrice Pellegrin, Ingénieure achats RSE chez VINCI Énergies, a bien anticipé : “Je ne compare que des produits issus du même PCR”

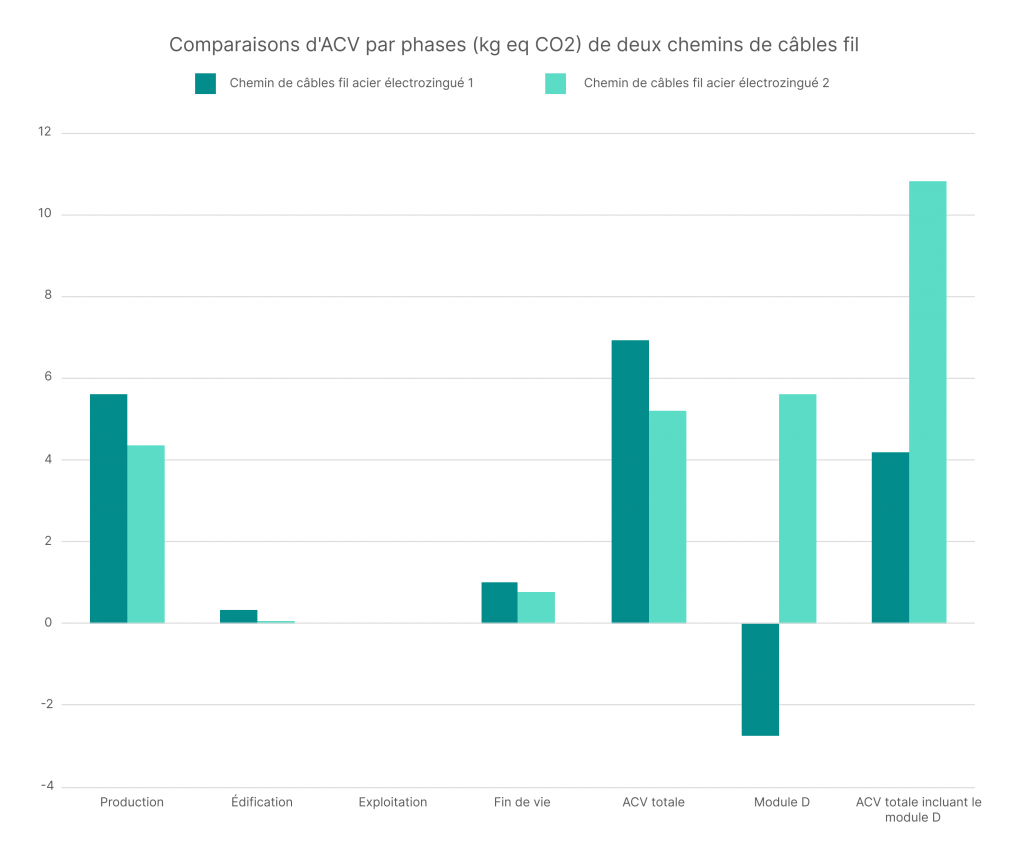

Une remarque qui se révèle être ainsi pertinente à en juger par l’analyse du graphe ci-dessous. Cette étude se base sur deux FDES de chemins de câbles fil électrozingués disponibles sur la base INIES. Ces deux chemins de câble, issus de différents PCRs, ont des impacts extrêmement différents selon que l’on prenne le module D, ou non. L’influence significative des bénéfices et charges sur l’empreinte globale du produit rendent ce module incontournable. Pour autant, le flou de définition et les conséquences qui en découlent entretiennent la méfiance du secteur.

Béatrice utilise ainsi le module D seulement à titre indicatif, et fait donc le choix de l’exclure de l’impact environnemental total des équipements qu’elle consulte. Lorsqu’elle compare deux équipements entre eux, elle ne l’utilise qu’en dernier recours : “Si deux produits ont un impact environnemental similaire, je regarde le module D pour m’aider dans ma décision”.

L’opacité du calcul du module :

Malgré la virtuosité qu’il traduit, les limites et l’opacité de son calcul, qui repose sur des hypothèses trop difficilement vérifiables, sont souvent évoqués comme des freins d’utilisation du module D : “Je trouve le module D problématique dans son interprétation”, confirme Béatrice.

Cette opacité de calcul ouvre la voie à un manque de rigueur et une méfiance du secteur qui, in fine, l’empêche de se saisir de l’enjeu. “Opacité”, “trop flou”, “mal compris”, sont tout autant de termes qui reviennent aussi du côté d’Ivan Bordas, directeur Recherche & Développement chez VIM, également en charge de la rédaction des PEP des équipements de la marque. Ivan nous confirme que chez les fabricants, le module D n’est clairement pas identifié comme un levier d’optimisation de l’impact environnemental de leurs produits.“C’est une donnée comme une autre”, annonce-t-il. Il démontre ainsi que les fabricants n’agissent pas au niveau des impacts de ce dernier module.

Et cette incompréhension s’étend le long de la chaîne de valeur du bâtiment, en commençant par les confrères fabricants, jusqu’aux bureaux d’étude qui par la suite interprètent mal les données ACV.

Le module D est éloigné des préoccupations des fabricants :

Le module D est une innovation réglementaire déconnectée des enjeux concrets des fabricants, selon Damien Cuny, co-fondateur et CEO de Kompozite. Il nous affirme que le module D est “opaque, mal compris, et se situe surtout bien loin des priorités [des fabricants] : vendre leurs produits”

Vous l’aurez compris : malgré une définition pleine de promesses, l’opacité du module D entraîne une incompréhension et une méfiance à son égard.

Néanmoins, comme l’a illustré Béatrice Pellegrin, le module D peut malgré tout remplir sa fonction d’outil d’aide à la décision, notamment lorsqu’il sert à départager des équipements aux impacts environnementaux similaires.

Par ailleurs, bien qu’imprécis et peu utilisé, le module D reste un module obligatoire à remplir sur les FDES. Alors comment mieux le valoriser ?

Malgré son impopularité, il contribue tout de même à encourager des pratiques plus vertueuses. Par exemple, Ivan Bordas, chez VIM, joue principalement sur l’utilisation de matières premières recyclables et recyclées, comme l’acier utilisé à la fabrication des équipements ou le carton dans leurs emballages.

Perspectives du module D et autres initiatives pour traduire l’engagement des fabricants

Parmi toutes les personnes qui ont été interrogées pour répondre à nos questions sur le module D, une chose revient fréquemment : c’est un module mal défini, opaque et décourageant pour les acteurs du secteur. Par conséquent, il n’est pas exploité

Afin d’en démocratiser l’utilisation, il ressort de ces échanges qu’il est primordial d’apporter une réponse réglementaire à l’incompréhension qui entoure le module D, mais surtout, qu’il est essentiel d’uniformiser les bases de données pour que tous les produits soient sur un même pied d’égalité. Selon Béatrice, il faudrait dans un premier temps unifier toutes les bases de données européennes et garder le module D à titre comparatif pour encourager des pratiques durables au-delà du périmètre physique du projet. Il n’y aurait donc pas lieu de garder le module D comme module obligatoire. Une analyse qui questionne la pertinence du module mais qui souligne sa valeur comme outil d’aide à la prise de décision, encourageant ainsi des pratiques plus durables.

Pour que le module D soit pleinement adopté, il est nécessaire d’adresser le flou qui l’entoure, comme le souligne Ivan : “Il faudrait clarifier le calcul du module D par quelques exemples type représentatifs de cas réels“ et il faut également « une vulgarisation du sujet pour en permettre une meilleure compréhension et in fine, une meilleure utilisation”

En effet, une meilleure compréhension des bénéfices et charges en conditionne l’adoption. À la question de l’adaptation de ses pratiques pour obtenir un module D performant, Ivan répond : “oui, à condition que le module D soit mieux compris, mieux défini, et utilisé correctement”.

Le module D est en compétition avec des pratiques déjà clairement identifiées, maîtrisées et dont l’efficacité est connue. Damien nous explique que les initiatives les plus pragmatiques sont celles qui sont les plus adoptables : “Les fabricants ont identifié d’autres axes de décarbonation plus pertinents, notamment la performance et l’optimisation énergétique (pour des raisons aussi bien économiques et qu’écologiques) et écoconception”

Une autre pratique, qui n’a pas été mentionnée lors des interviews mais qui est cruciale pour réduire les impacts de son projet, existe : le réemploi (voir article Nooco) Encore peu démocratisé, le réemploi est devenu un incontournable des enjeux de décarbonation grâce son impact environnemental considéré nul dans le cadre réglementaire.

Chez Nooco, nous encourageons le réemploi (voir publication : Réemploi et norme dans le bâtiment). et à titre d’exemple, nous avons récemment mis à la disposition des entreprises Vinci Energies les câbles issus de l’initiative Circable, une entreprise qui réemploie des câbles d’alimentation. Cette nouveauté couvre 4 gammes de câbles, qui voient donc leur impact être réduit à 0 kgCO2eq :

Cette initiative permet de visualiser le gain carbone réalisé en mettant en oeuvre du réemploi, tout en participant à sa vulgarisation.

Conclusion

Le module D traduit des valeurs durables au delà du périmètre physique et temporel d’un équipement ou d’un matériau. Il est obligatoire de le renseigner sur les FDES, et ses impacts sont pris en compte dans la RE2020. Bien que clairement défini par la réglementation, son usage reste peu répandu parmi les acteurs du bâtiment.

Ce module possède pourtant un potentiel comme outil d’aide à la décision, ou comme indicateur de la circularité des équipements. Sur ce principe, il traduit un engagement des fabricants désirant d’optimiser l’impacts de leurs produits au-delà de leur durée de vie. Cependant la complexité de son calcul freine son appropriation, entraînant une certaine confusion et in fine, une méfiance du secteur.

À l’inverse, d’autres leviers de décarbonation, plus concrets et mieux maîtrisés, tels que l’écoconception, la performance énergétique ou le réemploi, sont plus facilement adoptés, car ils offrent des gains carbone immédiats et plus tangibles